關於共工的形象,根據古代文獻的記載,目前可以歸納為二:

一、 野獸的形象

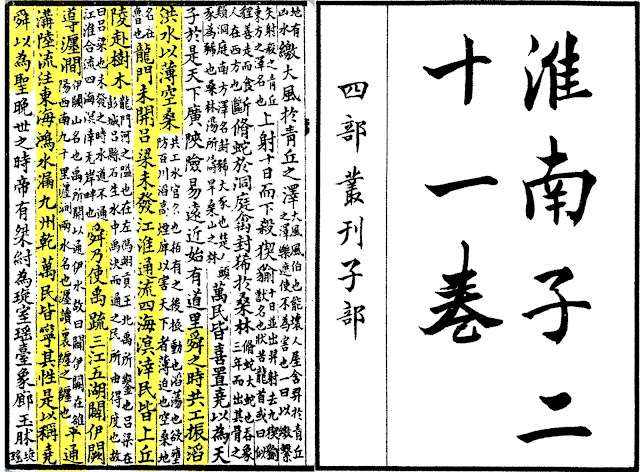

(一)淮南子的記載

1. 共工與顓頊(高陽)或帝嚳(高辛)的戰爭

《淮南子》的〈原道訓〉、〈天文訓〉、〈兵略訓〉篇等文獻記載的共工,比較像是神話故事裏的一個巨獸,一怒之下的他居然可以把一座山撞毀⋯導致「天柱」、「地維」都折斷…

中國神話大師袁柯 (公元1916~2001年) 對於此段記載的詮釋為:「共工和顓頊(或嚳)的戰爭……共工一時不能取勝,陡然怒氣發作,火冒三丈,猛地一頭向不周山碰去。這位天將在神國素來以身長力大聞名,不周山經他這麼一碰,只聽得轟隆嘩啦一聲巨響,剎那間變把這根撐天柱子攔腰碰斷,橫坍下來。天柱既經碰斷,整個宇宙又發生一場大變動。西北的天空失去撐持,傾斜下來,使本來被栓繫在而固定在北方天空的太陽、月亮和星星再也不能在它們原來的位置上站住腳,都不由自主地紛紛挫斷繫縛,朝著傾斜的西方跑,這樣就成了今天我們所見的日、月、星辰的運行,解除了當時人們所遭受的白天永遠是白天,黑夜永遠是黑夜的災難。另一方面,東南的大地受了山崩的巨烈震動,也陷下一個其大無比的深坑,從此大川小河的水,也向不由自主地要急急忙忙朝那兒奔流去,就成了今天我們所見的海洋。」[1]

2. 與共工之戰中「顓頊」與「帝嚳」的重疊

|

圖一、《淮南子》〈本經訓〉記載「共工振滔洪水以薄空桑」 |

|

圖二、原始的五帝系統(劉向的帝德譜,左圖)和月令的五帝系統(劉歆的帝德譜,右圖) |

(二)《山海經》記載的「窮奇」或「軨軨」

1. 窮奇的神話形象

我曾以為「共工」就是「窮奇」,這種獸的形象如《山海經》的記載,牠的形狀如「虎有翼」或「牛」一般。

(圖三)

|

圖三、窮奇(明代蔣應鎬繪圖本)《山海經》〈海內北經〉:「窮奇狀如虎,有翼,食人從首始,所食被髮,在蜪犬北。一曰從足。」[7] (圖四)窮奇的神話形狀據《山海經》的描述為「虎」或「牛」的身體,有翅膀(翼)。上述《山海經》〈西山經〉、〈海內北經〉記載的「窮奇」其實都和「洪水」沒有直接關聯,這令人懷疑「共工」是否就是「窮奇」? |

(1)豺山之獸、空桑之獸(軨軨)、剡山之獸(合窳)

《山海經》〈東山經〉:「豺山⋯⋯有獸焉,其狀如夸父而彘毛,其音如呼,見則天下大水。⋯⋯ 空桑之山⋯⋯有獸焉,其狀如牛而虎文,其音如欽,其名曰軨軨,其鳴自叫,見則天下大水。⋯⋯ 剡山⋯⋯有獸焉,其狀如彘而人面,黃身而赤尾,其名曰合窳,其音如嬰兒。是獸也,食人,亦食蟲蛇,見則天下大水。」[8](圖五)

(2) 崇吾山之鳥「蠻蠻」

(三)《春秋左傳》、《呂氏春秋》記載的「饕餮」

1. 根據《呂氏春秋》所記載的「饕餮」和「窮奇」都是位於北方的人物(或獸)

2. 《春秋左傳》記載「饕餮」是「縉雲氏」之子,炎帝的後代

3. 「饕餮」是共工的可能性

|

特徵 |

軨軨(山海經) |

饕餮(春秋左傳等) |

|

外形 |

像牛,單目、無角、青色 |

常見作巨口獸面、吞萬物 |

|

能力 |

預示洪水 |

象徵貪婪、毀滅 |

|

特點 |

嬰兒哭聲、陰柔、怪異 |

兇惡、暴力、慾望極端 |

|

敘事角色 |

災異的徵兆 |

貪欲的象徵或懲戒 |

(四)美索不達米亞的胡姆巴巴

(五)波斯的曼帝可拉

|

圖七、波斯的曼帝可拉 |

(六)《但以理書》記載的十角獸

二、 人面蛇身的形象

(一)共工之子「脩」

1. 水神的兒子仍為水神

《禮傳》:「共工之子曰脩,好遠遊,舟、車所至,足跡所達,靡不窮覽,故祀以為祖神。」(《風俗通義》〈祀典〉引)[18]

2. 鯀之妻,禹之母的名字「士敬」、「女志」、「女嬉」、「修巳」、「修己」、「修紀」

我懷疑禹之母、鯀之妻的名字「修巳」、「修己」、「修紀」都是來自於《春秋左傳》記載的少昊氏的四叔之二,「脩」、「熙」,這兩「叔」(子)是「玄冥」(水神),「熙」的隸書字形由「臣」+「巳」+「火」組成,春秋時代的金文字形由「臣」+「巳」組成(沒有「火」部)。「熙」、「巳」的共同組件即「巳」,因此可以認為「鯀」之妻「修巳」源自於「脩熙」,「己」、「紀」、「巳」字可能都是「熙」的變異。而「熙」字又與「嬉」字互通,「女志氏」可能也是「女嬉」的衍生變化。「鯀」是土星神,他的妻子的名字「修巳」、「修己」、「修紀」應該是源自於水星神的名字「脩」、「熙」。因此,「夏」族是父系「炎帝」的後代和母系「少昊氏」兩系婚媾的產下的後裔。

3. 「巳」的意思是「蛇」出自於東漢人之手

(1)東漢時期的文字學家許慎(公元30-124年)在其所撰寫的《說文解字》卷10中解釋「包」這個字說:「象人褢妊,巳在中,象子未成形也。元气起於子。子,人所生也。...褢妊於巳,巳為子,十月而生。」[21]這應該比較接近「巳」字的原義。《說文解字》卷15解釋「巳」字:「故巳為蛇,象形。」[22]﹔東漢時期的哲學家王充(公元27-97年)在他所撰寫的書《論衡》〈物勢〉中說:「巳,火也,其禽虵也」;《論衡》〈言毒〉「辰為龍,巳為蛇,辰、巳之位在東南。」[23]。4.少昊之子「昧」是玄冥師

5. 共工的形象是人面、蛇身

《神異經》〈西北荒經〉:「西北荒有人焉,人面、朱發(髮)、蛇身、人首、足,而食五谷(穀),禽獸貪惡頑愚,名曰共工。」[28]

6.「龔工氏」即「共工氏」

《孔子家語》〈五帝德〉中將「共工氏」寫為「龔工氏」。中國歷史學家吳其昌(公元1904-1944年)認為「共工」之「共」字在甲骨文和金文中的寫法為「龔」(上「龍」下「共」),上面都是「龍」字 (圖八),所以共工為「龍」。[29] 吳其昌先生亦認為「共工」就是「帝俊」之子,不知其所論為何據?

|

圖八、 甲骨文、金文和篆文的字體 |

7.「共工」即「晏龍」、「燭龍」

今查考《山海經》中記載帝俊之子之中唯有「晏龍」以「龍」字為名,這一個名字另人很容易地聯想到《楚辭》〈天問〉:「西北闢啟,何氣通焉?日安不到,燭龍何照?」[30] 這段內容。《山海經》〈大荒東經〉記載了這麼一個譜系「帝俊─晏龍─司幽─思士」[31]。「帝俊」之子「晏龍」是「思幽之國」的祖先,那麼這個「晏龍」就是西北方之神「燭九陰」或記為「燭陰」、「燭龍」、「鍾山」(《山海經》〈海外北經〉、〈大荒北經〉、〈西山經〉篇)[32]。(圖九)

|

圖九、燭龍(取自明代胡文煥《山海經圖》) |

中國神話大師袁珂如此描述:「《山海經》裡所記述的那個鍾山的『燭龍神』。這神是人的臉,蛇的身子,紅色的皮膚,身子有一千里長。眼睛生得很特別,像兩枚橄欖般地直豎著,合攏就是兩條筆直的縫。這神的本領很大,只要他把眼睛一張開,世界就成了白天,眼睛一閉攏,黑夜就降臨大地。吹口氣就烏雲密布,大雪紛飛,成為冬天﹔呼口氣馬上又赤日炎炎,流金煉石,變成夏天。他蜷伏在那裏,不吃飯,不喝水,不睡覺,不呼吸─―一呼吸就成為長風萬里。他的神力又能燭照九重泉壤的陰黯,傳說他常銜了一支蠟燭,照在北方幽黯的天門之中,所以人們又叫他做『燭陰』」。[33]

8.「庖羲氏」就是「晏龍」

《山海經》〈海內經〉的記載說「晏龍」是「琴瑟」的創始者。[34] 關於琴、瑟兩種弦樂器的發明者,《世本》、《新論》、《帝王世紀》、《淮南子》〈泰族訓〉記載或說「神農氏」,或說是「庖羲氏」[35]。「晏龍」、「庖羲氏」都是「琴瑟」的創始者,因此我懷疑「庖羲氏」就是「晏龍」,就是西北方之神「燭九陰」或記為「燭陰」、「燭龍」、「鍾山」。

依照陳永超依據《大戴禮記》〈帝繫〉、《左傳》、《國語》、《呂梁碑》的記載內容整理出木正「重」(句芒)的譜系:「黃帝─昌意(=常羲,月神)─高陽(帝顓頊,水星帝)─幕─窮蟬─敬康(青陽)─句芒(=句望,木星神)─蟜牛─瞽叟─重華(帝舜)」[36] 。由前述的「帝俊」就是「帝舜」,「晏龍」即「燭龍」,即「共工」的推論,我們還可以將陳永超所整理的譜系擴增為「黃帝(土星帝)─昌意(=常羲,月神)─高陽(帝顓頊,劉歆:水星帝;劉向:金星帝)─虞幕─窮蟬─敬康─句芒(=句望=噎鳴,木星神)─蟜牛─瞽叟─重華(帝舜=帝俊,劉向:第二代火星帝;劉歆:第二代土星帝)─晏龍(=燭龍=共工=庖羲氏,水星神) ─司幽─思士」。

9. 女媧氏是天神,伏羲氏是地神

在東漢武氏祠的人首蛇身畫像石,男、女都擁有蛇身交尾,男的左手持ㄧ矩尺,女右手持ㄧ圓規[37],古代人對於宇宙的形狀認知是,天是球形(圓),地是方形(方),即所謂的「天圓地方」說,ㄧ般認爲男人是伏羲,女人是女媧,女人持圓規的特徵暗示女媧是天神,男人持矩尺的特徵暗示著伏羲是地神的屬性(圖十)。

圖十、東漢武氏祠的人首蛇身畫像石拓本

三、共工譜系的再整理

(一) 共工譜系的整理

至此我們已經整理出三個不同的共工譜系…

1.「炎帝(=烈山氏=厲山氏,第ㄧ代火星帝)─炎居(=柱=農,稷神)─節並─戲器─祝融(=黎,火星神)─共工(=饕,水星神)─術器(=后土=相柳=相繇=鯀,土星神) ─噎鳴(=噎=句芒,木星神)」。(五行相勝說型譜系)

2. 「帝鴻(=黃帝,土星帝)→渾敦(頑嚚=元囂=玄囂,土星神;=讙兜=丹朱,火神;=少昊,金神)→窮奇(=共工=康回=庸違=顓頊,水神)→后土(=相柳=句龍=鯀=檮杌,土星神)→禹(木星神)」。(金生型五行說基礎譜系)

3.「黃帝(土星帝)─昌意(=常羲,月神)─高陽(帝顓頊,劉向:金星帝;劉歆:水星帝)─幕─窮蟬─敬康─句芒(=句望,木星神)─蟜牛─瞽叟─重華(帝舜=帝俊,劉向:第二代火星帝;劉歆:第二代土星帝)─晏龍(=燭龍=燭陰=共工=庖羲氏=太皞氏,劉向:水星神;劉歆:木星帝) ─司幽─思士」。

按照《史記》〈殷本紀〉所記載的殷商先王譜系再整理:「黃帝(土星帝)*─昌意(=常羲,月神)─高陽(帝顓頊,水星帝)*─幕*─窮蟬─敬康─句芒(=句望,木星神)─蟜牛─瞽叟─重華(帝舜=帝俊)*—契*—昭明—相土—昌若—曹圉—冥*—王亥(=振=商均=叔均=義均—王恆)—上甲微*—報乙—報丙—報丁—主壬—主癸—天乙(成湯)*」(*號為《國語》〈魯語下〉五祭的對象。)這個整理的譜系支持商族源自虞舜說。上述這三種譜系似乎以第三種譜系的可能性最高。

表二、三種可能譜系的分析

|

分析項目 |

第一種譜系 |

第二種譜系 |

第三種譜系 |

|

五行結構系統性 |

++++ |

+++ |

++ |

|

血統/王權邏輯清晰度 |

++ |

++ |

++++ |

|

神祇合流與異名控制 |

++ |

+ |

+++ |

|

與《史記》、《山海經》對應性 |

++ |

++ |

++++ |

|

道教/讖緯影響程度 |

++++ |

++++ |

++ |

|

架構出現時間 |

戰國晚期到西漢 |

最晚(後世學者) |

先秦(戰國初期) |

|

原始性 |

五行加工後 |

說理重於系統 |

帝王系統原型 |

|

文獻來源 |

讖緯學 |

讖緯與民間合流神話 |

尚書、左傳、史記 |

|

神話文獻角色出現 |

漢代廣泛整合 |

楚文化強烈 |

商周至戰國皆有 |

(二) 由 《山海經》形象的地理分布的思索

1. 有學者統計《山海經》中具有「人面蛇身、龍身」形象的方位地理分布,總共出現了12次,其中北部有5次(41.6%),西部有3次(25%),南部有2次(16.6%),中部和東部各1次(8.3%)。[40] 而《山海經》中「人面鳥身」形象人物的方位地理分布,總共出現了18次,其中北和南部各有5次(55.6%),西部有4次(22.2%),中部和東部各2次(22.2%)(圖十一)。

|

圖十一、《山海經》中具有「人面蛇身或龍身」和「人面鳥身」形象出現次數 |

由這個概率統計可以看出《山海經》中記載的「人面蛇身」或「人面龍身」人物出現的概率以北部方位較高。(圖十二)

|

圖十二、蛇身人面神(北山神) (取自汪紱圖本) |

2.木正重司天,火正黎司地

《國語》〈楚語下〉:「及少昊之衰也...顓頊受之,乃命南正重司天以屬神,命火正黎司地以屬民,使復舊常,無相侵瀆,是謂絕地天通。」[40] 這個內容在《楊子法言》〈重黎卷第十〉、《史記》〈太史公自序〉、《中論》〈曆數〉、《後漢書》〈天文上〉等文獻中記載為「南正重(句芒)司天,北正黎(祝融)司地」。祝融是火正的官,發明火的使用從古文獻記載有「炎帝」(《淮南子》〈汜論訓〉)、「伏羲」(《河圖緯》)、「祝融」(《周禮》)。整體看起來「炎帝」發明火的意見較早,其他的意見較晚[41]。

|

圖十三、 神話思維的循環模式示意圖 |

[1] 袁柯:《中國神話傳說》(台北市:里仁書局,1987年9月出版),第198-200頁。

[2] -[15]中國哲學電子化計劃

[16] 魏慶徵: 《古代兩河流域與西亞神話》(山西省: 北岳文藝出版社、山西人民出版社),第427-429頁(洪水故事);第465-468頁(殺死胡姆巴巴的故事)。

[17] 王慧萍: 《怪物考: 西方中世紀的怪物世界》(台北: 如果出版社、大厭文化事業股份有限公司,2012年4月出版) ,第37-38頁。

[18] 和合本修訂版聖經譯本

[19] -[23] 中國哲學電子化計劃

[24] 許進雄: 《甲骨文字典》(新北市:遠足文化事業股份有限公司,2020年3月出版),第388頁。

[25] -[28] 中國哲學電子化計劃

[29] 吳其昌:〈卜辭所見殷先公殷先王三續考〉,《古史辨》(第七冊下)(上海市:上海古籍出版社,1982年出版),第348頁。

[30] -[32] 中國哲學電子化計劃

[33] 袁柯:《中國神話傳說》(台北市:里仁書局,1987年9月出版),第91-92頁。

[34]-[35] 中國哲學電子化計劃

[36] 陳永超: 《堯舜傳說研究》(南京師範大學出版社,2000年8月出版) ,第15、17-19頁。

[37]- [39] 中國哲學電子化計劃

[40] 陳妤諳:〈山海經中人面蛇身的神聖書寫〉,《國立台北教育大學語文集刊》2012年1月出版,第21期,第33-75頁。

[41] 火使用的發明者有說伏羲者...《河圖緯》:「伏犧禪於伯牛,鉆木作火。」(《太平御覽》引)﹔《河圖緯》〈挺佐輔〉:「伏羲禪於伯牛,錯木作火。」(《太平御覽》引)。有說「炎帝」者...《淮南子》〈汜論訓〉:「故炎帝於火,而死為灶;禹勞天下,而死為社;後稷作稼穡,而死為稷;羿除天下之害,死而為宗布。」﹔「炎帝作火,死而為灶神。」(《藝文類聚》引)﹔「炎帝紀火,死而為灶。」(《太平御覽》引)﹔「炎帝作火,死而爲竈。」(《廣韻》引)﹔「炎帝作火官,死而爲竈神。」(《康熙字典》引)﹔《傳》:「炎帝作火,死而為竈。」(《論衡》〈祭意〉引)。有說黃帝或顓頊氏之子者...《淮南子》:「黃帝作灶,死為灶神。」(《太平御覽》引)﹔《周禮》:「顓頊氏有子曰黎,為祝融,祀以為竈神。」(《風俗通義》〈祀典〉引)。

[42] 葉舒憲: 《中國神話哲學》(北京: 中國社會科學出版,1992年1月出版1997年4月重印) ,第16-17頁。

沒有留言:

張貼留言